医学部研究生督导专家:李一教授(左)

校教育教学督导委员会副主任:刘娅教授(右)

近日,在线下对白求恩医学部基础医学院开设的博士研究生医学公共必修课——“分子生物学理论与技术”进行了听课。本次课由吉林大学肿瘤研究所(第一临床医学院)周鑫老师进行授课。

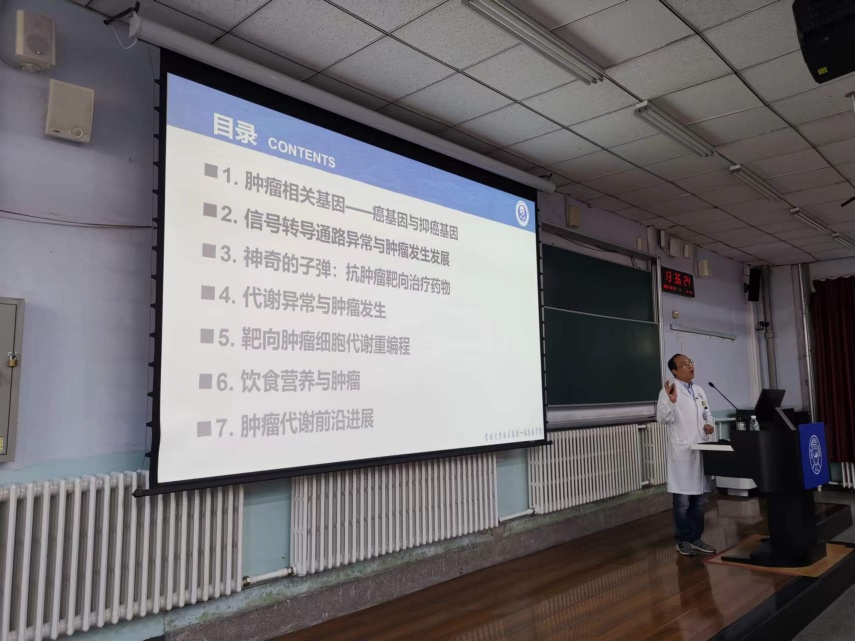

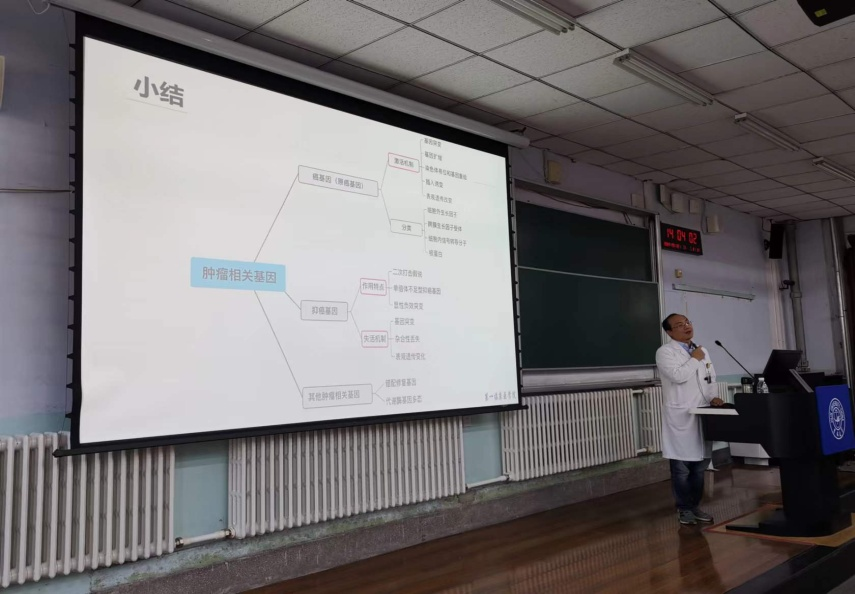

周老师在课上以“肿瘤发生的分子生物学基础——肿瘤究竟是‘基因病’,还是‘代谢病’?”为题进行了讲授。授课内容阐述了肿瘤发生的分子生物学机制,包括肿瘤相关基因(癌基因与抑癌基因)、信号转导通路异常与肿瘤发生发展、抗肿瘤靶向治疗药物的基本原理、代谢异常与肿瘤发生的关系、如何靶向肿瘤细胞代谢重编程、饮食营养与肿瘤的发生,以及肿瘤代谢研究方向的前沿进展。针对肿瘤发生的复杂过程,如何将肿瘤发生的分子机制准确、清晰、简明地表达出来成为本章的教学重点。另外,如何将先前学过的分子生物学知识与肿瘤这类特定疾病的分子生物学发病基础相联系构成了本章的教学难点。如何以恰当的方式引领、启发学生对重点和难点的思考和理解是本次课的一大挑战。

在正式的教学内容开始之前,周老师引出了近期备受关注的话题:“高糖饮食是否真的会增加患癌风险?” 这个问题充分调动了学生的兴趣,并促使他们思考肿瘤发生的根本原因:肿瘤是属于“基因病”,还是“代谢病”?周老师以吸烟为例,引出了基因突变作为肿瘤发生重要事件的概念,并通过将基因序列和基因突变比喻为书本上的文字和盗版书来帮助学生更好地理解这一概念。随后,周老师讲述了原癌基因和抑癌基因在肿瘤中发生突变的主要分子生物学机制,同时利用中心法则将蛋白质和信号转导通路的概念融入肿瘤发生的过程中。信号转导通路一直是多门医学课程的教学难点,周老师充分利用PPT中多步动画,结合视频的形式,清晰阐述了基因突变导致的信号转导通路异常促进了肿瘤的发生,并引导学生认识到这些高频突变的基因往往就是临床上抗肿瘤靶向治疗的靶点。为了更清晰地说明代谢与肿瘤发生的关系,周老师将营养物质比喻为肿瘤“盖房子”所需的“原材料”,并介绍了PET/CT这种重要肿瘤诊断手段是依据肿瘤细胞代谢重编程这样诺贝尔奖级别的科研成果。在介绍了肿瘤发生与代谢异常互为因果关系后,周老师结合博士研究生的学习基础和特点,充分激发学生的积极性,共同探讨了如何利用肿瘤细胞代谢重编程进行肿瘤治疗、在日常生活中如何更合理地饮食来降低肿瘤发生风险,以及肿瘤代谢领域最前沿的乳酰化修饰的最新研究进展。这种教学方法非常适合博士研究生课程,能够充分结合学生的科研工作,促进不同领域之间的交叉,让学生深刻体验《分子生物学理论与技术》在实际科研场景中的重要性,从而增强学生对本节课甚至整门课程的学习兴趣,取得了非常好的教学效果。

对于周老师的这堂课,让人印象比较深刻的有如下几点:

首先,条理清楚,承上启下,环环相扣。周老师将本堂课七个部分之间有机串联,以“肿瘤究竟是‘基因病’,还是‘代谢病’?”这个问题为导向,将基础知识融入其中,帮助学生以科学研究的思维去理顺肿瘤发生的分子生物学基础。课程内容讲述清晰、重点突出、图文并茂、吸引力强。

其次,精心准备,精益求精,全力以赴。周老师授课PPT制作精美、质量高。合理利用动画、视频帮助其讲解过程。尤其在讲解信号通路转导异常与肿瘤发生时,充分利用几十个动画,分步骤讲述一条信号通路的多个环节异常都会殊途同归导致其持续激活及促进肿瘤发生,有效加深了学生的理解。

再次,富有激情、声音洪亮、充分调动。在本堂课的学习过程中,周老师声音洪亮、富有激情,能够充分与学生互动,上课过程中几乎所有学生都能够完全投入,一直跟随老师的节奏,互动很积极,回答问题也很好,课堂氛围好。

最后,课程思政与课程内容有机融合。在讲述KRAS抑制剂研发历时40年的过程时,强调科学研究要耐得住寂寞、坐得住冷板凳,同时也要胆大心细,敢于挑战权威;在讲述饮食营养与肿瘤发生关系时,强调学生们要合理饮食、减少酒精、咖啡、含糖饮料的摄入,鼓励学生们健康生活。

根据对周老师的课堂观察和学生反馈,建议在课程设计上进一步注重知识的巩固与拓展,包括设置一些案例分析或小组讨论的环节,激发学生的学习兴趣和参与度,以帮助学生更好地理解和应用所学知识。